戏曲知识攻略 | VOL.2:嘘!偷偷告诉你个京剧小秘密

原来京剧的面纱是这样被掀开的……

转转小眼珠,

掰掰手指头,

我想跟您说个小秘密,

不多不多,就仨儿!

来来来,先卖个关子!中国五大戏曲剧种之一,曾称为平剧,亦称乱弹、国剧,位列中国戏曲三鼎甲“榜首”,也是中国和世界的非物质文化遗产。您知道这(jie)是嘛(ma)吗?真聪明,国粹京剧!那对于京剧的历史渊源,您知道多少呢?虽然小编知道得不多,但是小编觉得好欢喜!

“无石不成班”

从前的从前,有一个古老的集镇,那里面有着三千商家、千艘帆船,经济发达,百姓生活较为富足。咱都知道,当生存问题变得较为轻松的时候,人们就开始构建属于自己的乌托邦——发展市井文化。因此,在当时此弹丸之地拥有舞台800多处,可容纳观众600多人,还涌现出一大批可誉为“开一代风气”的前辈名伶,在历史上曾出现过辉煌至极的局面。后来,当时的全国名角基本上都在此演出过,后辈们也都带着“朝圣”的心情来此登台。如今,它是中国较早接受现代文明的城市之一,也是国家历史文化名城,同时还是享誉世界、极具地方特色的戏剧——黄梅戏的故乡。

它,就是安庆;那个古老的集镇就是安庆古镇石牌;而这个秘密也就是“无石不成班”。

“无石不成班”的“石”指石牌,即安庆市怀宁县的一个古老的集镇,也泛指安庆及其所属各县。至清中叶,石牌已成为远近闻名的商业中心,拥有商家三千、帆船千艘。江西、福建、湖北等地客商纷纷在此设馆驻节。当时的石牌除本地居民外,大都是过往船帮和商户,在居民生活富足之后,他们便开始构建自己的市井文化。

石牌当时可供表演的戏剧舞台多达800处,不仅有戏园、戏楼,还有花戏台。戏园,在石牌镇就有3家。上镇横街的长乐大戏院可容纳观众600多人,专供徽调、皮簧班演出。戏楼通常在祠堂内。祠堂戏楼通常只唱大戏,每年冬至节、族内有人中举、升官以及族内官绅庆寿等,都要聘戏班在戏楼演出。此外,祠堂大修落成,也必邀班唱戏以示祝贺。《都剧赋》描述:“徽班日失丽,始自石牌”。表明安庆的徽班历史上曾经出现过辉煌,很多京剧前辈名伶都是这一带的人,因而有“无石不成班”的说法。

在石牌的弹丸之地涌现出了郝天秀、程长庚、杨月楼等多位开一代风气的色艺最优!“无石(牌)不成班!”之说一时间广为流传。细心的京剧票友不难发现,京剧的唱腔中有很多字词的发音是与北京方言不相同的,如果你对安庆地区的方言有所了解,就会发现,这些字词却与安庆方言里的发音一模一样。四大徽班进京之后,石牌艺人仍源源不断进京。

安庆民国初期就有“民众”大戏院,当时全国京剧名角基本上都在此演出过,他们都带着“朝圣”的心情来安庆登台,戏剧大家曹禺到怀宁石牌镇,下车第一句话就是“我来朝圣”。京剧界老科班出来的人,不在安庆演上十天,不唱连本,在当时都被认为是没有发展前途的“角”。从安庆古镇石牌乡野间发源的徽剧,走出了古镇,走到了北京,徽班进京的辉煌历史光环依然笼罩着古镇石牌。

安庆是中国较早接受现代文明的城市之一,也是国家历史文化名城,同时安庆还是享誉世界,极具地方特色的戏剧——黄梅戏的故乡。程长庚纪念馆,位于安庆潜山县,馆内珍藏三百多件珍贵的实物和图片资料,再现了京剧艺术的发展兴盛历程。此外,还有程长庚故居供戏迷瞻仰。

“苏唱街梨园”

“皇上,您还记得当年大明湖畔的夏雨荷吗?”

“兄台,您还记得当年进京前的某街某园吗?”

想当年,您率领班子进京前,跟其他身怀绝技的优伶们碰头于那街上,商量着出发日程和演出剧目,还在那里一起摆个身段、甩两下水袖、扬几声珠圆玉润的歌喉,有时开心了,干脆利落地演几出折子戏,或是《游园》,或是《思凡》,那声音,那身段,啧啧,简直精彩极了!

那条街,便是老扬州唯一保存下来的与戏班直接有关的街道—苏唱街。当年盐商徐尚志从苏州招徕昆腔艺人办起的扬州第一个昆腔班“老徐班”,就在这条街上。昆曲的老家在苏州,所以又有苏昆之称,这条小街居留过不少唱苏昆的艺人,扬州人就把它命名为苏唱街。

“兄台,这回记起来了吧!

这便是苏唱街梨园呐。”

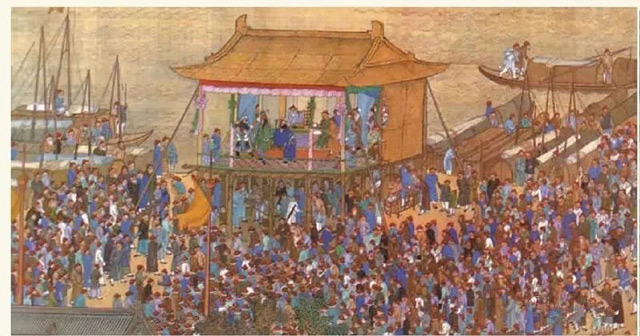

1790年秋,为庆祝乾隆八旬寿辰,扬州盐商江鹤亭(安徽人)在安庆组织了一个名为“三庆班”的徽戏戏班,由艺人高朗亭率领进京参加祝寿演出。这个徽班以唱二簧调为主,兼唱昆曲、吹腔、梆子等,是个诸腔并奏的戏班。这次北京的祝寿演出规模盛大,从西华门到西直门外高粱桥,每隔数十步设一戏台,南腔北调,四方之乐,荟萃争妍。或弦歌高唱,或抖扇舞衫,前面还没有歇下,后面又已开场,群戏荟萃,众艺争胜。在这场艺术竞赛当中,第一次进京的三庆徽班即崭露头角,引人瞩目。三庆班的高朗亭是安徽安庆人,入京时才十六岁,演旦角,擅长二簧腔,技艺高超。《目下看花记》称他:“宛然巾帼,无分毫矫强。不必征歌,一颦一笑,一起一坐,描摹雌软神情,几乎化境。”

“徽班进京”

都讲到这儿了,您总该猜到接下来是啥了吧!得嘞,四徽班进京!

乾隆五十五年(1790年),继三庆班落脚京城后(班址位于韩家台胡同内),又有四喜、启秀、霓翠、春台、和春、三和、嵩祝、金钰、大景和等班,亦在大栅栏地区落脚演出。其中以三庆、四喜、和春、春台四家名声最盛,故有“四大徽班”之称。

春台班进京时间,据史料记载,汉调名家米应先于乾隆末年、在京曾担任春台班台柱,由此证明该班进京时间早于四喜和和春。春台班位于百顺胡同。

四喜班于嘉庆初来京。徽戏、昆曲兼演、尤以昆曲为著,故有“新排一曲桃花扇,到处哄传四喜班”之语。该班位于陕西巷内。

和春班于嘉庆八年(1804年)于李铁拐斜街组建。该班以武戏见长。道光十三年(1853年)解散。

四大徽班各有所长,有“三庆的轴子,四喜的曲子,和春的把子,春台的孩子”的说法,“轴子”指连演整本大戏,“曲子”指擅长演唱昆曲,“把子”指以武戏取胜,“孩子”指以童伶见长。“四大徽班”除演唱徽调外,昆腔、吹腔、四平调、梆子腔亦用,可谓诸腔并奏。在表演艺术上吸取诸家剧种之长,融于徽戏之中。兼之演出阵容齐整,上演剧目丰富,颇受京城观众欢迎。

至嘉庆初,徽班在北京戏曲舞台上已取得主导地位,据《梦华琐簿》记载:“戏庄演剧必‘徽班’。戏园之大者,如‘广德楼’、‘广和楼’、‘三庆园’、‘庆乐园’,亦必以‘徽班’为主。下此则‘徽班’‘小班’‘西班’,相杂适均矣。”

四大徽班进京献艺,揭开了200多年波澜壮阔的中国京剧史的序幕。在京的各声腔剧种的艺人,面对徽班无所不能、无所不精的艺术优势,无力与之竞争,多半都转而归附徽班。他们中有京师舞台各声腔剧种的名优,如加入春台班的湖北汉戏名优米喜子、李凤林,加入四喜班的湖南乱弹(皮黄)名优韩小玉,加入三庆班的北京籍京腔演员王全福等,于是就形成了多种声腔剧种荟萃徽班之势。也因此,徽班在诸腔杂奏的过程中,从“两下锅”(不同戏曲在同一舞台上演出)“三下锅”(不同剧种的演员同演一出戏)到“风搅雪”(主要指同时用汉语和蒙语表演一个节目),逐渐侧重皮黄戏的演出。

小编一度以为要想清楚京剧的历史很难很难,但是自从读了、学了、记了这三个故事之后,小编越发对京剧感兴趣了。从“无石不成班”的黄梅戏故乡——安庆,到“苏唱街梨园”的扬州第一个昆腔班,再到“四徽班进京”的“三庆的轴子,四喜的曲子,和春的把子,春台的孩子”,这些让小编眼前一亮,觉得好像要爱上京剧了!